Risk Translation & Local Communication Practices

Wie wäre es z. B. auch das UN-SPIDER Knowledge Portal um eine neue Kategorie “Risk Translation & Local Communication Practices” zu erweitern um damit eine semantische Brücke zwischen Fachbegriffen und Alltagslogik zu schlagen?

Die Sendai Framework-Ziele betonen „Zugang zu Frühwarnsystemen für alle“. Doch Zugang bedeutet nicht nur technische Verfügbarkeit, sondern auch Verstehbarkeit und Vertrauen. Wir sollten uns also fragen: Wie können wir sicherstellen, dass diese Daten nicht nur ankommen, sondern auch wirklich verstanden und umgesetzt werden? Wir sollten hier in keinem Fall in ein Risiko der Wirkungslosigkeit trotz technischer Exzellenz kommen, sondern versuchen immer anschlussfähig zu bleiben.

Und dazu braucht es auch den Aufbau eines „Translation Layer“

- ein Netzwerk von lokalen Vermittlern, die Daten kulturell übersetzen

- die Entwicklung eines Toolkit für kultursensible Risikokommunikation.

- die Integration von sozialwissenschaftlichen Erkenntnissen in die Systemarchitektur.

- die Förderung von Community-basierten Frühwarnsystemen, die z. B. UN-SPIDER-Daten nutzen, aber lokal verankert sind.

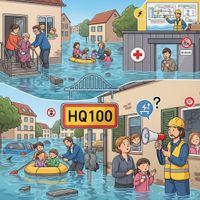

Ich selbst lebe mitten in Europa, in einer großen Stadt die schon von HQ100-Hochwasser heimgesucht wurde. Lassen Sie uns bitte ein wenig in diese Welt "eintauchen".

Was Viele mit z. B. „HQ100“ verbinden und warum das problematisch sein kann.

Der Begriff „HQ100“ (Hochwasser mit statistischer Wiederkehrperiode von 100 Jahren) wird von vielen Menschen intuitiv falsch interpretiert.

HQ100 steht für den statistisch berechneten Abfluss, der im Mittel einmal in 100 Jahren an einem bestimmten Gewässerabschnitt erreicht oder überschritten wird. Das bedeutet:

- HQ100 ist kein fixer Wasserstand oder Abflusswert, sondern ein lokal berechneter Schwellenwert, der sich aus historischen Messdaten, hydrologischen Modellen und regionalen Gegebenheiten ergibt.

Ein HQ100 in Passau (Donau, Inn, Ilz) hat ganz andere hydrologische Eigenschaften als ein HQ100 in Köln (Rhein) oder in Dresden bzw. Magdeburg (Elbe), weil:

- die Einzugsgebiete unterschiedlich sind

- die Flusscharakteristik variiert z. B. Fließgeschwindigkeit, Sohlenprofil

- die klimatischen Bedingungen und Starkregenmuster differieren

- die städtische Versiegelung und Rückhaltekapazitäten verschieden sind

Deshalb ist ein HQ100 nicht übertragbar von einem Ort zum Anderen (es ist immer standortbezogen).

- „Das passiert nur alle 100 Jahre“ - Statistik wird als Versprechen missverstanden d. h. Viele interpretieren „HQ100“ intuitiv als „Einmal in 100 Jahren“, also als zeitliches "Versprechen", nicht als Wahrscheinlichkeitsaussage.

- „Jetzt hatten wir’s, also sind wir für 100 Jahre sicher“ - wenn dann innerhalb weniger Jahre erneut ein extremes Hochwasser auftritt, entsteht das Gefühl „Die Experten haben sich geirrt“ oder „Die Modelle sind unzuverlässig“.

- „Wenn es zweimal in 30 Jahren passiert, war die Prognose falsch“ - das Vertrauen schwindet, weil die Erwartung „100 Jahre Ruhe“ enttäuscht wird, obwohl die Statistik korrekt war. Wer die Sprache nicht versteht, fühlt sich dann ausgeschlossen und glaubt, die Warnung sei nicht für ihn gedacht.

- Die erlebte Realität widerspricht der Modelllogik d. h. wenn Betroffene mehrfach innerhalb weniger Jahrzehnte Hochwasser erleben, sagen sie: „Das ist kein Jahrhundert-Hochwasser – das passiert ständig!“ Die Diskrepanz zwischen Modell und eigener Erfahrung führt dann zu Misstrauen gegenüber der Wissenschaft. Das bedeutet die Vorsorgebereitschaft sinkt, weil die Modelle als „realitätsfern“ wahrgenommen werden.

- Fehlende Handlungsperspektive d. h. „HQ100“ sagt nichts darüber aus, was hier wirklich zu tun ist. Es ist nur ein abstrakter Begriff ohne eine direkte Handlungsanweisung. Das erforderliche Verhalten bleibt aus, weil die Warnung keine konkrete Bedeutung hat. Die Kommunikation bleibt in der Expertengemeinschaft verhaftet.

- Kognitive Dissonanz und Schutzverweigerung d. h. wenn Menschen eine Warnung nicht verstehen, entsteht Unsicherheit und diese. Unsicherheit führt dann oft zu Verdrängung oder auch Abwehr „Das betrifft mich nicht“, „Die übertreiben“, „Ich habe das schon erlebt und es war nicht so schlimm“. Psychologische Schutzmechanismen blockieren die Vorsorge, weil die Kommunikation nicht emotional anschlussfähig ist.

Diese Missverständnisse führen dann zu:

- Vertrauensverlust in Behörden, Modelle und Warnsysteme, Rückgang der Akzeptanz für Schutzmaßnahmen und Investitionen

- auch Medien und Politik sind Verstärker unscharfer Begriffe, denn „Jahrhunderthochwasser“ klingt wie ein singuläres, historisches Ereignis – nicht wie eine statistische Wahrscheinlichkeit. Die emotionale Wirkung überlagert hier die sachliche Bedeutung. Politik und Medien sprechen z. T. auch pauschal von „HQ100“, ohne zu sagen: Wo genau wurde dieser Wert erreicht? Welche Pegel gelten als Referenz? Welche Unsicherheiten bestehen? Die Begriffe werden entkontextualisiert und damit irreführend. Genau deshalb braucht es auch eine strukturierte, narrative und visuelle Übersetzung dieser Begriffe damit sie verstanden, geglaubt und auch umgesetzt werden können.

- Die Fachsprache erzeugt Ausschluss statt Teilhabe, denn Begriffe wie „HQ100“, „Rückkehrperiode“, „statistische Extremwertanalyse“ sind nicht intuitiv d. h. das Verständnis fehlt, weil die Kommunikation nicht anschlussfähig ist – weder sprachlich noch kulturell.

- Lokale Entscheidungsträger:innen z. B. Bürgermeister:innen, Lehrer:innen können die Informationen nicht weitervermitteln

- Fehlender Handlungsbereitschaft „Warum soll ich mich vorbereiten, wenn es eh so selten ist?“. Vorsorgemaßnahmen werden als überflüssig empfunden, Frühwarnungen werden möglicherweise ignoriert oder verspottet und Evakuierungen erfolgen zu spät oder gar nicht

- Verzerrter Risikowahrnehmung – Viele unterschätzen dann (vielleicht) die reale Wahrscheinlichkeit d. h. das Risikobewusstsein sinkt, Schutzmaßnahmen werden als übertrieben wahrgenommen oder Wiederholungen führen dann zu "Verwirrung" und Ablehnung nach dem Motto „Schon wieder? Das kann doch nicht stimmen!“ Wir denken in Erfahrungslogik, nicht in Wahrscheinlichkeitslogik und ohne semantische Übersetzung bleibt die Statistik kognitiv unzugänglich.

Wiederholungen innerhalb von 100 Jahren und was sie auslösen

Wenn ein HQ100-Ereignis mehrfach innerhalb weniger Jahrzehnte auftritt z. B. Donau in Passau: 1954, 2013, entsteht oft:

- ein Zweifel an der Modellgüte „Stimmt das überhaupt?“

- Verwirrung über die Statistik „War das jetzt ein HQ100 oder HQ500?“

- Ablehnung von Vorsorgemaßnahmen „Die Experten sagen jedes Mal was anderes“

Und dabei ist die Statistik korrekt, aber eben nicht intuitiv verständlich. Denn:

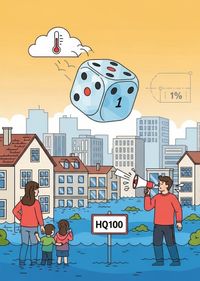

- HQ100 heißt: 1 % Wahrscheinlichkeit pro Jahr

- Das bedeutet: Es kann auch zweimal in zehn Jahren passieren oder 150 Jahre gar nicht

Was wir hier brauchen ist eine semantische Risikokommunikation. Damit Frühwarnung wirklich wirkt, muss HQ100 übersetzt werden d. h. in verständliche, kulturell anschlussfähige und handlungsrelevante Botschaften.

Beispielhafte mögliche Übersetzungen

Fachbegriff = Alltagssemantik

- HQ100 = Ein Hochwasser, das statistisch einmal in 100 Jahren vorkommen kann, aber auch möglicherweise auch morgen wieder.

- Wiederkehrperiode = Wie oft man beim Würfeln eine 100 würfelt d. h. jedes Jahr wird neu gewürfelt

- Rückkehrwahrscheinlichkeit = 1 % Chance pro Jahr d. h. das ist wie beim Lottospiel, nur mit "Wasser“

- HQ100+ = Stärker als das, was man bisher für extrem hielt

Mögliche konkrete Kommunikationsformate, denn die Wiederholung von z. B. HQ100-Ereignissen sind keine Fehler im System, sondern Fehler in der Kommunikation. Wenn wir HQ100 nicht semantisch und psychologisch korrekt übersetzen, verlieren wir wertvolles Vertrauen, Verständnis und Vorsorgebereitschaft in der Bevölkerung.

- Narrative Marker: „Das Hochwasser 2013 war stärker als das von 1954, obwohl beide als HQ100 galten“

- Visualisierung: Ein Würfel mit 100 Seiten, jedes Jahr wird neu gewürfelt

- Sprachnachrichten in einfacher Sprache: „Auch wenn es schon passiert ist – es kann wieder passieren. Die Statistik sagt nicht" nur einmal.“

- Vergleichslogik einführen d. h. „Wie beim Wetter: Nur weil es gestern geregnet hat, heißt das nicht, dass es morgen trocken bleibt“

Technik ist nur so stark wie die Sprache, die sie spricht.

Begriffe mit hohem Missverständnispotenzial - Diese Begriffe sind entscheidende Schnittstellen zwischen Warnung und Handlung und oft unsichtbare Stolpersteine in der letzten Meile der Risikokommunikation. Wenn sie nicht verstanden werden, bleibt die Reaktion aus und das macht selbst das beste GeoAI-System wirkungslos.

Jeder Begriff sollte nach drei Kriterien aufbaugebaut und betrachtet werden d. h. Semantische Klarheit (Was bedeutet der Begriff wirklich?), Emotionale Anschlussfähigkeit (Wie fühlt sich der Begriff für Betroffene an?) und Handlungsorientierung (Was soll ich konkret tun?). Verstehbar statt nur fachlich“ und das beinhaltet auch einen Glossar mit Alltagssprache („Was es heißt“, „Was es nicht heißt“, „Was du tun kannst“).

Fachbegriff / Alltagsübersetzung / Typisches Missverständnis / Vorschlag

- HQ100 / HQ50 / HQ10 „Wasserhöhe, die statistisch alle X Jahre vorkommt“ „Kommt nur alle 100 Jahre – also nicht jetzt“ / Nur weil es selten ist, heißt das nicht, dass es nicht morgen passiert.

- Jahrhundertereignis „Extrem selten, aber kann jederzeit passieren“ „Nicht relevant für mich – passiert ja kaum“

- Evakuierungsempfehlung „Bitte verlassen Sie das Gebiet – es ist gefährlich“ „Ist ja nur eine Empfehlung – ich bleibe lieber“ / „Empfehlung heißt: Wir geben Ihnen die Chance, heil rauszukommen.“

- Vorwarnzeit „Wie viel Zeit bleibt bis zur Gefahr“ „Ich warte noch – es ist ja noch nicht da“

- Modellbasierte Prognose „Vorhersage auf Basis von Berechnungen“ „Nur Theorie – ich glaube das nicht“ / „Das ist keine Theorie – das ist Mathematik, die Leben retten kann.“

- Risikozone „Gebiet mit erhöhter Gefahr“ „Ich wohne da, aber mir ist noch nie was passiert“ / „Wenn du dort wohnst, brauchst du einen Plan – nicht Panik.“

- Vulnerabilität „Wie verletzlich Menschen oder Orte sind“ „Ich bin nicht schwach – das betrifft andere“ / „Verletzlichkeit ist kein Makel – es ist ein Maß für Fürsorgebedarf.“

- Resilienz „Wie gut man sich erholen kann“ „Klingt wie ein Fachwort – keine Ahnung, was das heißt“ / „Resilienz ist wie ein Muskel – man kann ihn trainieren.“

- Kritische Infrastruktur „Dinge, die wir zum Leben brauchen: Strom, Wasser, Klinik“ „Hat mit mir nichts zu tun – ich bin nicht im Krankenhaus“

- Triggerwert / Schwellenwert „Ab hier wird gewarnt oder gehandelt“ „Ich sehe keinen Unterschied – warum jetzt Alarm?“

- Gefährdungspotenzial „Wie schlimm es werden kann“ „Potenzial heißt ja nicht, dass es passiert“

- Schadensszenario „Was passieren könnte z. B. Überschwemmung“ „Nur ein Szenario – nicht real“

- Frühwarnsystem „System, das rechtzeitig vor Gefahr warnt“ „Ich habe keine Warnung bekommen – also keine Gefahr“ / „Wenn du es hörst, ist es nicht zu früh – sondern gerade noch rechtzeitig.“

- Risikokommunikation „Wie über Gefahr gesprochen wird“ „Das ist doch nur Medienkram – ich vertraue dem nicht“

- Selbstschutzmaßnahmen „Was ich selbst tun kann, um sicher zu sein“ „Ich warte lieber auf Hilfe – ich kann ja nichts tun“

- Evakuierungsplan „Weg und Ort, wohin ich im Notfall gehe“ „Ich kenne keinen Plan – also bleibe ich einfach hier“

- Notversorgung „Was ich brauche, wenn alles ausfällt“ „Ich habe ja Strom – warum Vorräte?“

- Warnstufe Rot / Orange / Gelb „Wie gefährlich es gerade ist“ „Ich weiß nicht, was die Farben bedeuten“

- Impact-based Forecast „Vorhersage mit konkreten Folgen für mich“ „Ich sehe keine Auswirkungen – also keine Gefahr“

- Verifizierte Information „Geprüfte, echte Warnung“ „Ich habe was Anderes auf Social Media gelesen“

- Gerüchte / Falschinformation „Ungeprüfte Aussagen, die verwirren“ „Ich handle lieber nach dem, was ich gehört habe“

- Risikofatigue „Ich bin müde von ständigen Warnungen“ „Ich höre nicht mehr hin – es passiert eh nichts“ / „Warnmüdigkeit ist gefährlich – sie macht dich blind für das echte Risiko.“

- Schutzverweigerung „Ich ignoriere die Warnung bewusst“ „Ich habe schlechte Erfahrungen – ich vertraue nicht“ / „Vertrauen wächst nicht durch Zwang – sondern durch Verstehen.“

- Verhaltensunsicherheit „Ich weiß nicht, was ich tun soll“ „Ich warte ab – vielleicht ist es gar nicht so schlimm“

- Evakuierungszone „Gebiet, das verlassen werden muss“ „Ich bin knapp außerhalb – also bleibe ich“

- Shelter-in-place „Bleiben Sie dort, wo Sie sind“ „Ich dachte, ich soll raus – was denn nun?“

- Safe route „Weg, der nicht überschwemmt ist“ „Ich kenne den Weg nicht – also bleibe ich“

- Displacement risk „Menschen müssen ihr Zuhause verlassen“ „Das betrifft nur andere – ich bin sicher“

- Livelihood disruption „Arbeit fällt aus z. B. kein Markt, kein Fischfang“ „Ich kann ja morgen wieder arbeiten – kein Problem“

- Drainage failure „Wasser kann nicht abfließen“ „Das ist nur ein verstopfter Gully – nicht gefährlich“

- Road washout „Straße wurde weggespült“ „Ich fahre trotzdem – wird schon gehen“

- Bridge collapse risk „Brücke könnte einstürzen“ „Sie sieht stabil aus – ich fahre drüber“

- Data latency „Die Info kommt zu spät“ „Ich habe nichts gehört – also war keine Gefahr“

- False alarm „Warnung, die sich als falsch herausstellt“ „Ich glaube keiner Warnung mehr“

- Confidence level „Wie sicher ist die Vorhersage?“ „Wenn es nicht 100 % ist, glaube ich es nicht“

- Scenario modeling „Was wäre wenn…?“ „Das ist nur ein Gedankenspiel – nicht real“

- Geo-tagged report „Meldung mit Ortsangabe“ „Das ist nur eine Einzelmeinung – nicht relevant“

- Crowdsourced data „Infos von uns allen“ „Das ist unzuverlässig – ich vertraue nur Experten“

- Offline access „Info auch ohne Internet“ „Ich hatte kein Netz – also keine Warnung“

- No-regret measures „Maßnahmen, die immer sinnvoll sind“ „Ich warte lieber, bis es wirklich schlimm wird“

- Preparedness level „Wie bereit sind wir?“ „Ich habe keine Liste – also bin ich nicht vorbereitet“

- Response capacity „Wie schnell wir helfen können“ „Die Feuerwehr kommt schon – ich muss nichts tun“

- Recovery timeline „Wie lange dauert’s, bis alles wieder gut ist?“ „Ich dachte, das geht sofort – warum dauert das?“

- Cultural memory „Was unsere Großeltern erlebt haben“ „Früher war das anders – heute passiert sowas nicht“

- Traditional knowledge „Alte Zeichen für Gefahr“ „Das ist Aberglaube – ich vertraue nur Technik“

- Risk indicator „Zeichen für drohende Gefahr“ „Ich sehe nichts – also ist alles sicher“

- External data source „Daten von außen z. B. Satelliten“ „Das ist weit weg – nicht relevant für uns“

- Validation „Bestätigung durch unsere Leute“ „Ich warte lieber auf offizielle Stellen“

- Ownership „Unsere Daten, unsere Entscheidung“ „Das machen die Behörden – ich habe damit nichts zu tun“

- Interoperabilität „Daten passen zusammen“ „Ich verstehe nicht, warum das wichtig ist“

- Real-time data „Aktuelle Information – jetzt gerade“ „Ich habe nichts gesehen – also war nichts los“

- Mitigation „Maßnahmen zur Schadensbegrenzung“ „Das ist Aufgabe der Regierung – nicht meine“

- Contingency plan „Plan B für den Notfall“ „Ich habe keinen – also hoffe ich, dass nichts passiert“

- Flood extent „Wie weit das Wasser reicht“ „Ich sehe nichts – also ist alles okay“

- Exposure „Wie nah ich an der Gefahr bin“ „Ich bin nicht direkt am Fluss – also sicher“

- Adaptive capacity „Wie gut ich mich anpassen kann“ „Ich bin nicht flexibel – das betrifft andere“

- Backwater effect „Wasser staut sich zurück“ „Der Fluss fließt doch – was soll da passieren?“

- Seasonal migration „Menschen ziehen wegen Wetter“ „Das betrifft Nomaden – nicht mich“

- Hazard footprint „Spuren der Gefahr auf der Karte“ „Ich sehe keine – also war nichts los“

- Early impact zone „Ort, wo die Gefahr zuerst wirkt“ „Ich bin weiter weg – also nicht betroffen“

Aufbau und Einführung eines „Letzte Meile Simulator“ – Was passiert, wenn ich falsch verstehe?

- Kleine Szenarien: z. B. „Ich ignoriere die Evakuierungsempfehlung – was passiert?“

- Visualisierung der Folgen z. B. Zeitverlust, Risikoanstieg

Den Bereich Medien/Presse möchte ich hier gern gesondert betrachten.

Bereich Medien

Warum KI-Texte die semantische Problematik verstärken können!

- Automatisierte Reproduktion statt kritische Einordnung das heißt KI-Modelle, die auf große Textmengen trainiert sind, übernehmen Begriffe wie „Jahrhunderthochwasser“ aus bestehenden Medieninhalten ohne sie zu hinterfragen. Sie verstärken bestehende Sprachmuster, auch wenn diese missverständlich oder inflationär sind.

- Fachbegriffe werden zwar häufig korrekt definiert, aber nicht erklärt. Medientexte liefern oft eine formale Definition von HQ100 – etwa ‚statistisch einmal in 100 Jahren‘, aber keine verständliche Übersetzung in Alltagssprache. Dadurch entstehen falsche Vorstellungen, denn die Statistik ist nicht intuitiv. KI-Texte neigen dazu, neutral und informativ zu bleiben, aber sie liefern selten konkrete Handlungsanweisungen für die Bürger:innen. Die Kommunikation bleibt somit technisch, statt handlungsrelevant zu sein.

- Problematisch wird es, wenn Medientexte gleich mehrere "Jahrhunderthochwasser" in ihrem Beitrag aufzählen z. B. Opava (2024), Kamp (2002, 2013), Thaya (2006), Elbe (2002, 2013) und Ahrtal (2021). Das sind mindestens gleich sechs „Jahrhundertereignisse“ in nur 22 Jahren und das allein in Mitteleuropa. Ohne Kontext zur örtlichen Pegelklassifikation oder zur statistischen Unsicherheit entsteht der Eindruck „Jahrhunderthochwasser passieren ständig – also stimmt die Statistik nicht.“ Diese Übernutzung (semantischen Erosion) führt nicht nur zu begrifflicher Unschärfe, sondern auch zu einem Vertrauensverlust in die Aussagekraft hydrologischer Modelle.

- Wenn der Medientext schreibt "Ein HQ100 ist ein Ereignis, das statistisch gesehen nur einmal in hundert Jahren auftritt." Das wäre formal sicherlich korrekt, aber psychologisch ist es irreführend, denn es klingt wie ein zeitliches Versprechen „nur einmal in 100 Jahren“. Denn es wird nicht weiter erklärt, dass es sich um eine 1 % Wahrscheinlichkeit pro Jahr handelt und es fehlt die Alltagsübersetzung z. B. „Wie ein Würfel mit 100 Seiten – jedes Jahr wird neu gewürfelt“. Die Leser:innen bleiben hier mit einem falschen Verständnis zurück und das untergräbt Vertrauen.

- Wenn KI-Texte mehrfach von „Jahrhunderthochwasser“ in Medien sprechen das heißt ohne einen Kontext zu Pegelorten, Unsicherheiten oder Wiederkehrwahrscheinlichkeiten dann entsteht ein inflationärer Gebrauch. Der Begriff verliert seine Bedeutung und wird zum emotionalen Etikett.

- Der Klimawandel wird häufig korrekt als Verstärker (mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre, langsame Tiefdruckgebiete und mäandrierender Jetstream) genannt, aber ohne semantische Brücke. Es fehlt die Verbindung zur Risikowahrnehmung das heißt es wird nicht erklärt, wie sich dadurch die statistische Basis verändert und warum HQ100 heute nicht mehr dasselbe ist wie vor 50 Jahren. Die Leser:innen erfahren „Es wird schlimmer“, aber nicht „Was bedeutet das konkret für mich?“

- Viele Texte enden oft mit allgemeinen Hinweisen z. B. „Schutzmaßnahmen reichen nicht aus“ oder „die Warnsysteme müssen besser funktionieren“. Aber es fehlt die konkrete Handlungsperspektive für die Bevölkerung. Es wird nicht gesagt/geschrieben, was HQ100 für den Alltag bedeutet z. B. „Wenn du in Zone X wohnst und der Pegel Y erreicht wird, geh bitte zu Ort Z“ oder „Wenn du das hörst, bedeutet es das Wasser kommt in 6 Stunden“. Die Kommunikation bleibt auch hier technisch und abstrakt, statt handlungsrelevant und emotional anschlussfähig zu sein.

Ein "Flood Translation Hub" könnte hier als Translation Layer zwischen Fachsprache und Alltagslogik fungieren. Ziel ist es, Frühwarnsysteme nicht nur technisch verfügbar, sondern auch semantisch verständlich und handlungsrelevant zu machen. Ein GeoTIFF mit Bodenabsenkung ist für ein GIS-Analysten sicherlich ein wertvolles Produkt. Für einen lokalen Verantwortlichen in einer kleinen Stadt/Dorf ist es nur dann relevant, wenn es ihm/ihr zeigt, sagt und erklärt, was es für ihr Leben bedeutet.

Semantische Klarheit ist systemrelevant und es braucht hier die semantische Brücke vom Fachbegriff zur echten Lebensrealität!

- Semantik & Raumfahrt – Frühwarnung verständlich gemacht

- Semantische Brücke: Vom Fachbegriff zur Lebensrealität

- Letzte Meile Simulator

- Hauptmenü

Dieser Beitrag wurde verfasst von Birgit Bortoluzzi, kreative Gründerin der „Universität der Hoffnung“ – einer unabhängigen Wissensplattform für Resilienz, Bildung und Mitgefühl in einer komplexen Welt. (erstellt: 12.09.2025)